最後更新: 2025-12-12

《超級貨幣》簡介

如果你有在投資美股的話,投資者一定都知道現今的市場的「七巨頭」(Magnificent Seven) 像是:蘋果、輝達與微軟,每個投資人對它們所散發出的驚人估值的光環所吸引。那你是否曾經有想過,這幾隻股票的驚人漲幅而翻倍的同時,你到底賺到的是錢,還是某種更強大、更虛幻的東西?

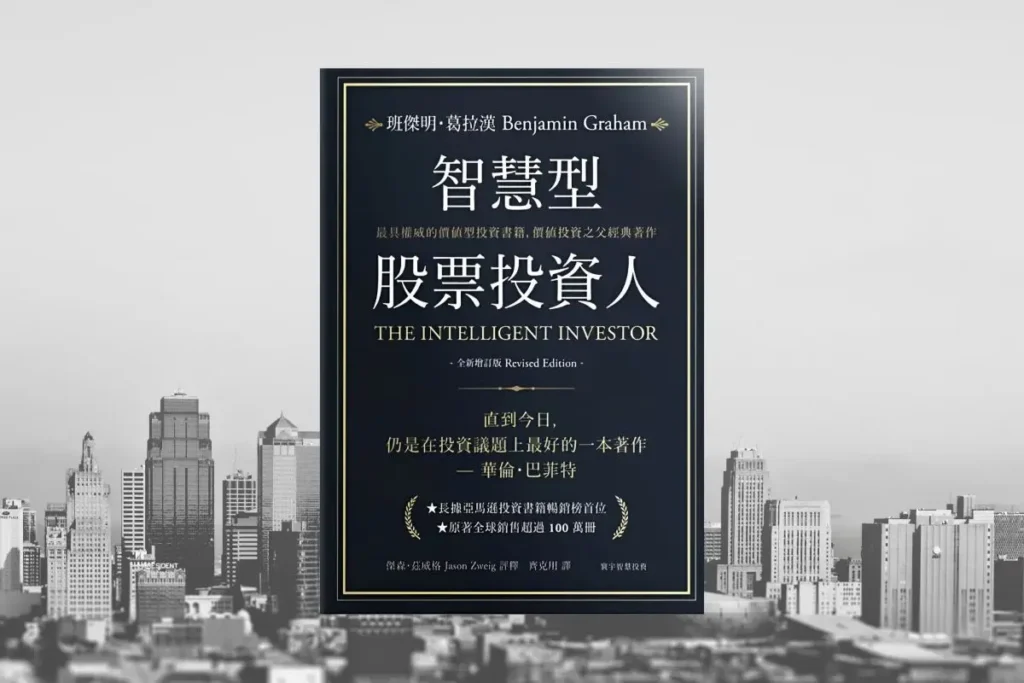

《超級貨幣》(Supermoney) 於 1972 年首次出版 ,是作者古德曼在其備受讚譽的處女作《金錢遊戲》(The Money Game)之後的續集 。如果說《金錢遊戲》關注的是個體投資者的投機心理,那麼《超級貨幣》則將焦點轉向了更具有系統影響力的群體:機構投資者的集體行為 。

當我看到這本書書名的時候,我就感到非常有興趣。查了一下資料,才發現這是一本超過五十年的老書,超級貨幣的名稱還是作者自己取的。直到現在還有在販售,這就更吸引我。所以,當下就決定買回去看看。

這本書的核心在於說明「超級貨幣」(Supercurrency)的概念跟當時所發生的事件情況。作者觀察到,你錢包裡的鈔票,即是那些與實體經濟掛鉤的實際產出,並非是金融世界中真正的力量。而真正的力量,是透過股票升值、市場狂熱和股票期權等途徑所獲得的「超額收入」。這種財富的累積速度,遠遠超過了傳統的儲蓄和生產效率。

關於作者

喬治·傑羅姆·沃爾多·古德曼(George Jerome Waldo Goodman,1930年8月10日-2014年1月3日)是一位美國作家和經濟評論員。他最為人熟知的筆名是亞當·史密斯(Adam Smith),沒錯!就是那位在十八世紀的「資本主義之父」跟寫了《國富論》試圖闡述歐洲產業和商業發展歷史的哲學家。所以,剛開始我看到這個名字時有點困惑。

筆名是《紐約》雜誌的克萊·費爾克(Clay Felker)為了保護他發表有關華爾街的文章的匿名性而指定的,他也會以「喬治‧古德曼」(George Goodman)的筆名創作小說。

古德曼是第一位將當時還默默無聞的奧馬哈基金經理,華倫·巴菲特 (Warren Buffett) 介紹給廣大的讀者與邀請巴菲特參加他的電視節目《Adam Smith’s Money World》 。當時《智慧型股票投資人》的作者,葛拉漢還有邀請他一起編修這本書。古德曼也在這本書的第三部的時候引入了華倫·巴菲特,將他作為那個時代的專業經理人跟其他經理人操作不同的地方。

超級貨幣的時代背景

Go-Go & Nifty Fifty 年代的投機熱潮

要理解《超級貨幣》的誕生,必須將時間其置於 1960 年代末到 1970 年代初那個動盪的時代背景中;這是戰後金融秩序崩潰直到投機狂熱達到頂峰的時期。「漂亮五十」(Nifty Fifty)是當時最火的股票,金融機構對 IBM、Xerox 和 Kodak 等公司具備永恆增長能力有著集體的信仰。此時,市場開始尋求「成長」而非「價值」,且願意為任何具備增長敘事的公司支付極高的溢價,許多共同基金和機構都參與到這場追求極速回報的遊戲中。

Nixon Shock 與全球貨幣體系的轉折

1971年8月15日,美國總統理查德·尼克森(Richard M. Nixon)宣布實施「新經濟政策」,俗稱「尼克森震撼」(Nixon Shock)。他指示財政部長約翰·康納利(John Connally)中止美元兌換黃金的承諾。這一行動標誌著布雷頓森林體系 (Bretton Woods system) 的終結。在這個體系下,外國貨幣的價值固定於美元,而美元則固定於黃金。由於長期的對外援助、軍事開支和投資導致美元在海外過剩,美國已沒有足夠的黃金來覆蓋流通中的美元,美元被嚴重的高估。當美元與黃金脫鉤時,全球基礎貨幣體系從固定匯率轉向浮動匯率,金融體系的不確定性劇增。這種結構性的轉變,對於超級貨幣的產生至關重要。當基礎貨幣的錨定被移除時,人們對實體資產的信心下降,轉而將信仰投射到市場的「敘事」上。

行為金融學先驅

作者在 1972 年對市場非理性的觀察,實際上是卡尼曼(Daniel Kahneman)和特沃斯基(Amos Tversky)的學術研究的預演。這兩位心理學家後來開創了行為經濟學領域,並提出了「前景理論」(Prospect Theory)。他們的研究發現,人們在做決策時的「非理性地行為」,他們傾向於規避損失,而不是最大化他們的獲利機率。卡尼曼因此在 2002 年獲得了諾貝爾經濟學獎,可以參考他們的作品《快思慢想》。

即使,今日我們擁有最先進的金融科技和海量數據,現代市場的波動性、泡沫和崩潰循環仍然會繼續:技術改變了交易速度,但人類的貪婪和恐懼這兩種「超級貨幣燃料」卻沒有改變。

對理性市場假說的衝擊

《超級貨幣》在於它在學術界正式承認行為經濟學之前,就以敘事的方式挑戰了現代金融理論的基石:理性市場假說(Efficient Market Hypothesis, EMH)。理性市場假說認為股票價格總是反映所有可用信息,因此,想要透過選股或擇時持續跑贏整體市場是不可能的,除非承擔更高的風險 。該理論的支持者認為,投資者應該採用低成本的被動投資策略 。

作者則以市場的實際運作和參與者的行為來反駁這一假設。他提出了著名的觀察:「市場是一個人群,一個人群的行為就像一個單一的女人」 。這種比喻描繪了市場情緒的波動、變幻莫測和非理性。他甚至指出,金融遊戲的語言建立在數學和理性之上,但遊戲本身卻是由「非理性、神秘和魔法」驅動的 。

超級貨幣讀後感想

超級貨幣指的是透過股票買賣與發行創造出來的財富。作者認為,《超級貨幣》的出現導致了60年代末的搶購恐慌,最終導致了泡沫的破裂。投資的成功,最終是心理紀律的勝利,而不是智商或數據優勢的勝利。要抵抗超級貨幣的誘惑,投資者必須學習區分財富的幻覺與真正的價值創造。我們時常被無休止的市場噪音、極端估值和技術的熱潮所包圍。看完這本書後它提醒著我:真正的財富積累,不是透過追逐超級貨幣的幻影,而是透過對自身行為和市場非理性的深刻認知。

想到現在股票市場,投資者對 AI 科技產業的集體信仰,主要是因為它們在於技術創新和市場主導地位上的優勢。感覺就如同 1970 年代一樣,市場極端集中,由少數幾家公司的表現對整體指數產生巨大的影響。這種高度集中跟「確定性增長」支付超級溢價的行為,是否正是超級貨幣邏輯的現代版的體現?

最後,我覺得這本書有些地方可能對某些讀者來說過於專業,沒有這麼好讀。也許是因為是半個世紀前的書,加上我於當時的人事物跟對於美國文化背景不是這麼了解,整個敘事的方式讓我有時會跳脫出去。但是,感覺作者是要用輕鬆跟幽默的方式去敘說這些故事!

🛒📕金石堂購買網址:超級貨幣:第一本看見巴菲特價值的長銷經典,撕開金融世界的瘋狂眾生相