最後更新: 2025-12-12

當我們打開新聞報導,經常會看到「美國對中國貿易逆差創新高」或「台灣連續40個月貿易順差」這類的標題。

許多人聽到會很直覺認為,貿易順差是一國「賺錢」,而逆差則是「虧損」。但是,貿易餘額( Balance of Trade)在經濟數字之下都是有更為複雜的現實。

這些數字背後,究竟代表了什麼?對一國的經濟而言,每年的貿易順差是值得追求的目標嗎?在當前全球經濟緊密相連的時代,讓我們來理解貿易的逆順差,因為他們對我們每個人的生活息息相關。

貿易餘額(淨出口)的定義

淨出口,或稱貿易餘額,是指一國在一定時間內的出口總值與其進口總值的差額。

首先,我們要了解這兩個商業名詞,貿易順差跟貿易逆差。

- 貿易順差 / 出超 (Trade Surplus):當一個國家的出口商品和服務的總價值超過進口商品和服務的總價值時,稱為貿易順差。這代表該國家賺取了比支出的更多外匯,形成了正的貿易餘額。

- 貿易逆差 / 入超 (Trade Deficit):是順差的相反,當一個國家的進口商品和服務的總價值超過出口商品和服務的總價值時,稱為貿易逆差。這代表該國家的支出超過了收入,形成了負的貿易餘額。

這兩個名詞構成了貿易差額 (英文:Balance of trade,簡稱BOT),是評估一國對外經濟關係的重要方式。

最後,在分享一個名詞,貿易平衡 (Trade Equilibrium) 是一個理論上的概念,指一個國家的出口與進口恰好相等,導致貿易餘額為零。這被視為一種「理想狀態」 ,但在現實世界中,國際貿易的動態性使得完美的貿易平衡極為罕見,甚至幾乎不可能長期維持 。大多數國家都持續處於貿易順差或逆差的狀態。

人類大歷史下的貿易逆順差

重商主義時期(16世紀)

現代貿易順差的概念可追溯至16-18世紀的重商主義時期。當時的歐洲列強如西班牙、葡萄牙、英國和法國認為,國家財富主要以黃金和白銀等貴金屬形式存在,而增加這些貴金屬儲備的主要方法就是保持貿易順差。

英國經濟學家托馬斯·曼(Thomas Mun)在1664年出版的《英國的財富來自對外貿易》一書中,敘述了重商主義的貿易思想。

他主張英國應通過鼓勵出口、限制進口來累積金銀,從而增強國力。這一時期各國普遍採取保護關稅、出口補貼和殖民擴張等措施,試圖確保貿易順差。

古典自由貿易理論(18-19世紀)

18世紀後期,亞當·史密斯(Adam Smith)在其1776年出版的《國富論》中,對重商主義的貿易順差理論提出了批評。他認為國家財富不在於貴金屬的堆積,而在於生產力的提高和商品的豐富。史密斯提倡自由貿易,主張各國應專注於自己具有絕對優勢的產業。

大衛·李嘉圖(David Ricardo)更進一步發展了史密斯的思想,提出了「比較優勢」理論,指出即使一國在所有產品上都不具絕對優勢,但是,通過國際分工仍能從貿易中獲益。

歷史案例:19世紀中後期,英國奉行自由貿易政策,廢除了《穀物法》等保護主義措施。雖然在某些產業面臨貿易逆差,但整體經濟繁榮,成為當時世界工廠和全球霸權。這表明在特定條件下,適度的貿易開放甚至接受某些行業的貿易逆差,可能更有利於經濟整體發展。

大蕭條與戰後布列敦森林制度(20世紀上半葉)

1930年代大蕭條期間,各國競相實施貿易保護主義和競爭性貨幣貶值,試圖通過增加貿易順差來轉嫁經濟危機。這種政策最終加劇了全球經濟衰退的時間。

二戰後,為避免重蹈覆轍,以美國為首的盟國建立了布列敦森林體系,設立國際貨幣基金組織(IMF)監督國際收支平衡。在這一體系下,各國承諾維持固定匯率,並在出現「基礎性不平衡」時進行調整。

美國作為全球經濟的火車頭,在戰後初期保持貿易順差,向歐洲和日本提供重建資金和技術。

歷史案例:1944年的布列敦森林會議確立了美元與黃金掛鉤(35美元兌換1盎司黃金)、其他貨幣與美元掛鉤的國際貨幣體系。IMF的設立目的之一,就是監督成員國避免持續性的大額貿易順差或逆差,以維持國際收支平衡。

戰後至今:全球不平衡的演變(20世紀後半葉至今)

1971年尼克森關閉「黃金窗口」後,全球進入浮動匯率時代。此後,國際貿易格局發生了重大變化:

- 1980年代:日本崛起為主要貿易順差國,對美貿易順差急劇擴大,引發美日貿易摩擦。1985年廣場協議迫使日元大幅升值,部分緩解了這一不平衡。

- 1990年代:全球化加速,生產基地向發展中國家轉移。亞洲「四小龍」(香港、新加坡、韓國、台灣)等經濟體採取出口導向策略,成為重要的貿易順差國。

- 2000年代至今:中國加入WTO後迅速成為「世界工廠」,對美貿易順差持續擴大。同時,德國在歐元區內保持強勁貿易順差,美國則繼續擴大整體貿易逆差。

現代案例:2022年,全球主要貿易順差國包括中國(約5600億美元)、德國(約2840億美元)、日本(約740億美元)和韓國(約395億美元);主要逆差國包括美國(約9480億美元,不含服務貿易)和英國(約1620億美元)。這種全球不平衡引發了對可持續性的擔憂,也是中美貿易摩擦的重要背景因素。

決定淨出口餘額的因素

影響一國淨出口的因素看起來似乎有以下幾項:

- 國內外商品的價格

- 匯率

- 貿易協定 (兩個或更多國家之間簽署的涵蓋稅收、關稅和貿易的協議)

- 貿易障礙 (像是貨物稅、進口關稅、貿易配額限制、在地生產者補貼政策)

- 國內外的景氣循環

但在事實上,決定淨出口的因素只有兩項:

- 國民儲蓄

- 國內投資

淨出口 = 國民儲蓄 – 國內投資

因此,淨出口是否為正或負,取決於一個國家的儲蓄與投資的相對多少,如上的貿易協議或是景氣循環等因素對於淨出口餘額沒有直接影響。

貿易餘額的計算方式

那貿易差額要如何計算呢?

貿易餘額 (淨出口):出口額 – 進口額

- 貿易餘額 > 0 : 代表貿易順差(出超)

- 貿易餘額 < 0 : 代表貿易逆差(入超)

- 貿易餘額 = 0 : 代表貿易平衡

那大於零或或是負的會有什麼影響呢? 讓我們來了解國家為什麼為接受或是追求順逆差。

為什麼有些國家會追求貿易順差或接受貿易逆差?

執行貿易順差和貿易逆差的原因有很多,主要包括以下幾點:

追求貿易順差的理由

1. 經濟增長與就業創造

對許多發展中國家和出口導向型經濟體而言,貿易順差是經濟增長的重要驅動力。根據國民收入核算公式:

GDP = 消費 + 投資 + 政府支出 + (出口 – 進口)

貿易順差(出口大於進口)直接對GDP有正面貢獻。出口產業通常能創造大量就業機會,並通過產業集群效應帶動相關配套產業發展。

案例:韓國在1960-1990年代實施出口導向策略,從勞動密集型產品起步,逐步升級至資本密集型和技術密集型產業。這一過程創造了大量就業機會,使韓國從一個貧困國家轉變為工業化強國。

2022年,韓國的出口額達6448億美元,貿易順差約395億美元,支撐了其4.1%的低失業率。

2. 外匯儲備積累與金融安全

貿易順差能幫助國家積累外匯儲備,增強應對國際金融風險的能力。貿易順差也可以幫助穩定國內貨幣匯率,減少貨幣貶值的風險。

1997年亞洲金融危機後,許多亞洲國家認識到充足外匯儲備的重要性,有意識地追求貿易順差以增強金融安全。

案例:台灣經過數十年的出口導向發展,不僅實現了經濟起飛,還積累了豐厚的外匯儲備。截至2023年中,台灣外匯儲備約5600億美元,位居全球第五,為其提供了應對國際金融市場波動的堅實緩衝。這些儲備在2008年全球金融危機和2020年新冠疫情期間,都為台灣經濟提供了關鍵支撐。

3. 產業政策與技術進步

貿易順差戰略常與產業政策結合,促進技術進步和產業升級。通過出口獲得的利潤和經驗,企業能夠投資研發、提升生產效率,並最終在全球價值鏈中向高附加值環節的攀升。

案例:日本在二戰後通過出口導向戰略,從「廉價低質」的仿製品生產國轉變為全球領先的高科技強國。豐田、索尼等企業的崛起正是這一過程的典型代表。

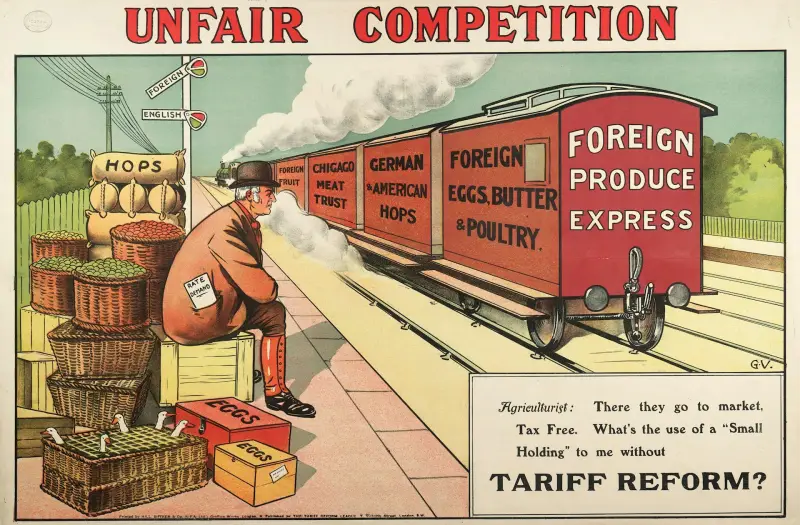

貿易政策:關稅、配額與補貼

各國政府經常運用各種貿易政策去影響其貿易餘額並保護國內產業 。

- 關稅 (Tariffs): 這是對進口商品徵收的稅費,會增加其成本,使國內替代品在價格上更具競爭力,並可能減少進口量。關稅也能為政府帶來收入。

- 配額 (Quotas): 配額直接限制了允許進口到一個國家的特定商品的實物數量或價值。通過限制供應,配額可能導致這些商品在國內價格上漲,並減少外國競爭。

- 補貼 (Subsidies): 政府向國內生產商提供財政支持,形式包括直接現金支付、稅收減免或低息貸款。目標是降低其生產成本,增強其在國內和國際市場上的競爭力,從而促進出口和/或減少進口。

近來川普推出的全球貿易戰就是這類型的貿易政策,這些保護主義措施旨在改善貿易餘額,但它們往往伴隨著未知的風險。它們可能導致受影響的貿易夥伴採取報復性關稅和貿易戰,最終降低全球貿易效率,提高消費者價格,並損害各國的經濟福祉。

後續的影響不會馬上看到,會在未來的5-20年影響整個全球局勢。

接受貿易逆差的理由

1. 消費福利與生活水平

貿易逆差可能提高國民生活水平,因為進口商品往往價格更優惠或提供國內無法生產的選擇。美國消費者長期享受著來自全球的優質低價商品,這在一定程度上彌補了其貿易逆差的「成本」。

案例:根據舊金山聯邦儲備銀行的研究,中美貿易為美國普通家庭每年節省約850美元的消費支出。雖然這種貿易模式導致了巨額貿易逆差,但也提高了美國民眾的實際購買力和生活質量。

2. 吸引全球資本與投資

作為「美元體系」的中心,美國的貿易逆差部分反映了其作為全球資本市場的特殊地位。美國通過貿易逆差「輸出」美元,再通過金融市場吸引全球資本投資於美國股票、債券和實體經濟,獲取較高回報。

案例:2022年,美國吸引了約4000億美元的外國直接投資,同時美國投資者從海外投資中獲得的收益率平均高於外國投資者在美投資的收益率。這種「收益率差異」部分抵消了貿易逆差的影響,使美國能夠維持長期貿易逆差而不致經濟崩潰。

3. 發展高端製造業、服務業與促進技術進步

進口高科技設備和原材料有助於提升國內生產力和技術水平,支持經濟轉型和升級。

部分國家接受在某些勞動密集型產業的貿易逆差,將資源集中於發展高附加值的服務業或高端製造業,這可能是更符合其比較優勢的策略。

案例:美國雖在製成品貿易上長期逆差,但在航空航天、製藥、高端芯片、先進軟件等高端製造業和知識密集型服務業保持全球領先地位。2022年,美國服務出口達8290億美元,服務貿易順差2450億美元,部分抵消了其商品貿易逆差。

貿易差額的潛在問題

貿易順差的潛在問題 :

- 經濟過度依賴出口:過度依賴出口可能導致國內經濟結構失衡,當外部需求減少時,經濟可能受到嚴重影響。

- 貿易摩擦:持續的貿易順差可能引發貿易夥伴的不滿,導致貿易摩擦和制裁,影響國際貿易關係。

- 資源錯配:過度追求貿易順差可能導致資源錯配,忽視國內市場的需求和發展,影響長期經濟健康。

貿易逆差的潛在問題 :

- 經濟依賴進口:長期的貿易逆差可能導致國內經濟過度依賴進口,削弱國內產業的競爭力和自主性。

- 外匯儲備減少:貿易逆差會導致外匯儲備減少,增加國際收支不平衡的風險,影響國家經濟穩定。

- 貨幣貶值壓力:持續的貿易逆差可能引發貨幣貶值壓力,影響國內物價水平和人民生活成本,增加通貨膨脹。

- 國際債務增加:為了彌補貿易逆差,國家可能需要借貸,這會增加國際債務負擔,影響長期經濟健康。

BK的觀點

貿易順差與逆差本身既非絕對的「好」,也非絕對的「壞」。它們是複雜全球經濟體系中的表現,反映了各國經濟結構、發展階段、政策取向和比較優勢的差異。

對於發展中國家,適度的貿易順差可能是工業化和技術升級的重要手段;對於成熟經濟體,某種程度的貿易逆差可能反映其消費能力和對全球資本的吸引力。

關鍵在於這些貿易差額是否可持續,以及它們背後的經濟結構是否健康。

對於一個國家來說,如何平衡進出口,利用他們的貿易順差和逆差的優勢,減少其負面效應,實現經濟的可持續發展。

過度的順差或逆差,都不是個健康的經濟體系。

了解這兩者的利與弊,有助一個國家評估自身的經濟狀況及其在全球市場中的地位,從而制定出更有效的經濟政策。

一個健康的全球經濟,需要各國共同努力,解決內外部失衡問題,重建財政緩衝,並通過促進生產力和吸引投資來增強自身的韌性和競爭力。

資料來源 Reference:

https://www.investopedia.com/terms/b/bot.asp

https://en.wikipedia.org/wiki/Balance_of_trade